Un épisode de 26′ de la collection Les petits secrets des grands tableaux diffusée sur Arte

Réalisé par Carlos Franklin, produit par Sophie Goupil

Depuis la Révolution Française, monarchies, empires et républiques se succèdent en France. En 1870, le peuple parisien est assiégé par l’armée prussienne, puis à nouveau en 1871 par l’armée française lorsqu’il se soulève contre le pouvoir capitulard en instaurant la Commune Insurrectionnelle. À la misère des restrictions fait suite la violence de la répression.

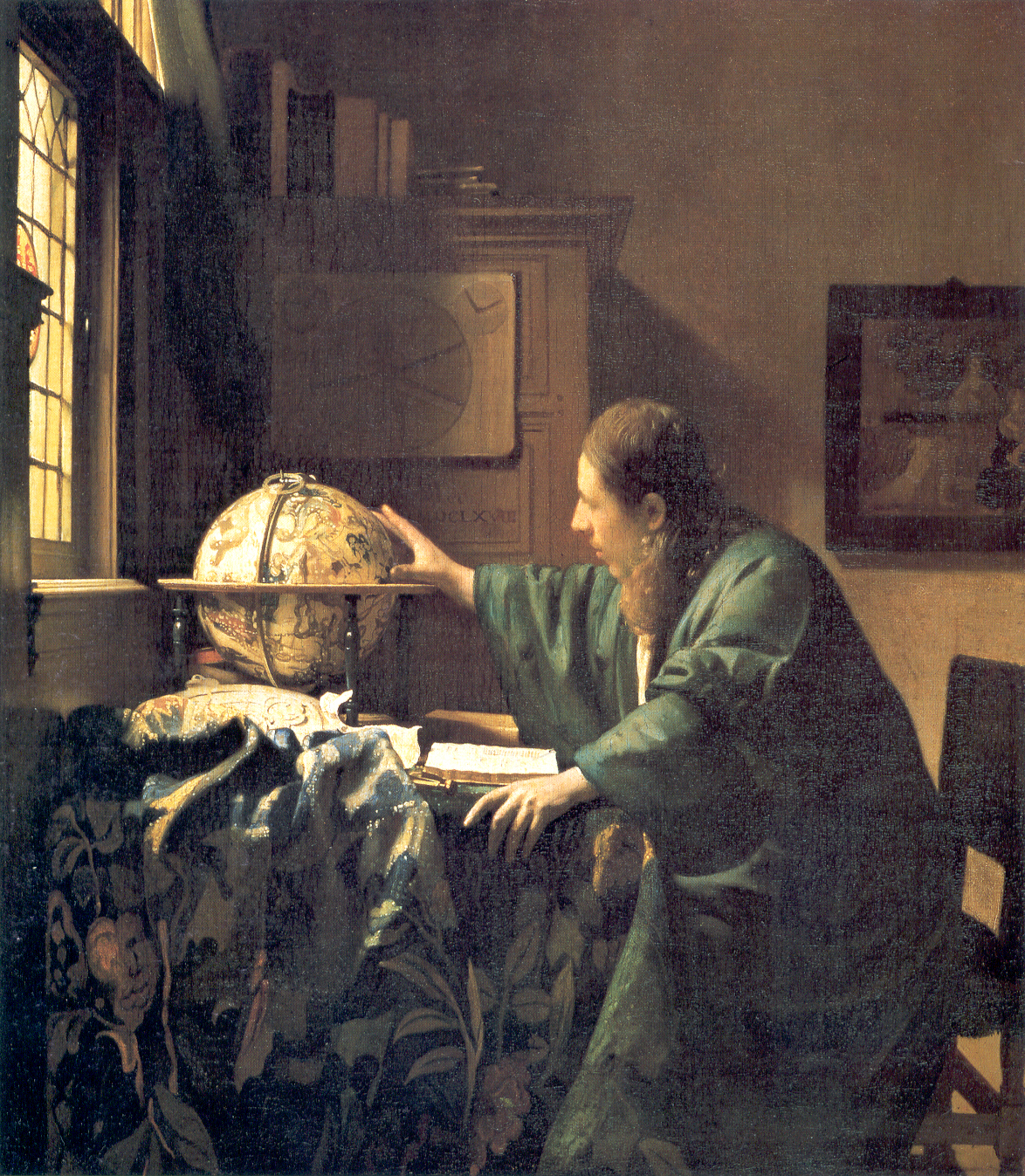

Au sortir des conflits, quelques artistes s’emparent des nouveaux outils qui permettent de peindre en plein air pour manifester d’une touche personnelle la prééminence de la couleur et l’importance des motifs du quotidien. Mais les Impressionnistes ont du mal à convaincre le public et la critique, et doivent surtout compter sur eux-mêmes…

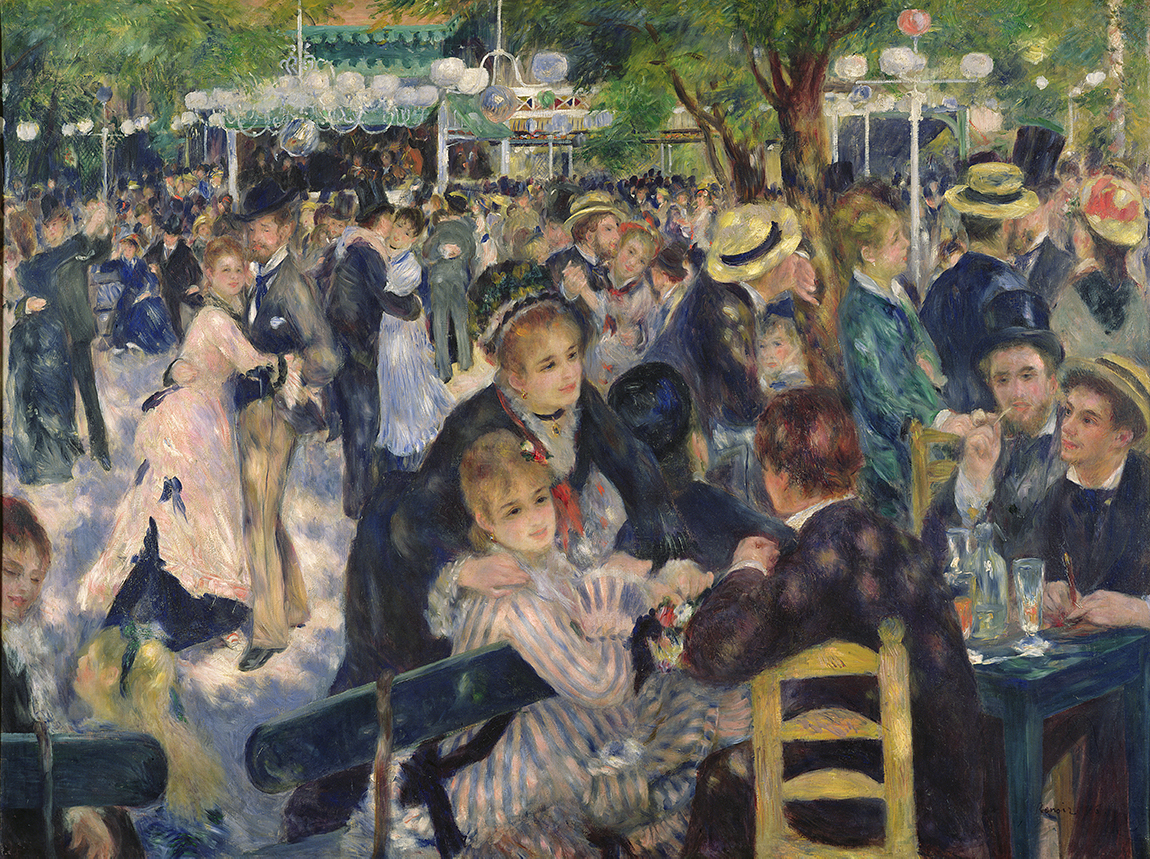

À 35 ans, Pierre-Auguste Renoir partage avec ses amis à Montmartre la misère des ouvriers exploités, artistes désargentés, prostituées dénigrées qui se retrouvent le dimanche au Bal du Moulin de la Galette pour oublier leur condition le temps d’une danse joyeuse. Sur la grande toile où il les représente, le peintre met la modernité au service d’une convivialité rayonnante et immortelle.

Sur les hauteurs d’une ville-lumière bientôt capitale du monde, Renoir affirme dans les reflets des étoffes, la douceur des sourires et l’éclat d’un après-midi coloré la force vivante du peuple des invisibles, célébrant par la joie des oubliés l’expression de leur liberté éternelle.